Kommentar

In letzter Zeit kursiert in den deutschen Medien das Wort „Armutszuwanderung“ im Zusammenhang mit der Befürchtung, dass Bulgaren und Rumänen ihr Land verlassen, um sich in anderen EU-Ländern Sozialleistungen zu erschleichen.

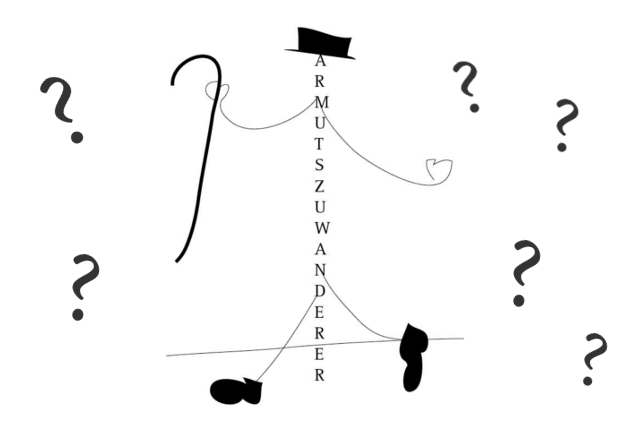

Wer auch immer für diese Wortneuschöpfung verantwortlich ist, zeigt uns erneut auf eindrückliche Weise, dass ein starker Zusammenhang zwischen Sprache und gesellschaftlicher Macht besteht. Mit dem Ausdruck „Armutszuwanderung“ will man unsere Angst schüren vor dem Fremden, vor dem Elend. Dabei negiert das Wort nach logischen Maßstäben vor allem das, was es uns zu vermitteln versucht: die Bewegung von Armut. Denn Armut kann nicht wandern. Arme Menschen können auswandern, in der Hoffnung, ihre Armut andernorts, unter besseren wirtschaftlichen Bedingungen, zu verringern.

Wenn wir uns in diese Menschen einfühlen, und dies wird in einer zunehmend global-agierenden Welt eine unserer wichtigsten Aufgaben, dann würden wir begreifen, welche individuellen Schicksale hinter der Emigration stehen. Diese Individuen jedoch unter dem abstrakten Begriff „Armutszuwanderung“ zu fassen, beraubt sie ihrer Menschlichkeit und zeugt von geistiger Armut. Das Wort ist nicht nur inhuman, sondern auch ein weiterer Inbegriff für den weit verbreiteten Mangel an Toleranz. Dieser Mangel entsteht, wie in den meisten Fällen, dadurch, dass wir die Angst vor unserer eigenen Verarmung, die auch jeden Einzelnen hier in Deutschland treffen kann, auf eine uns fremde Gruppe projizieren.

Es ist viel einfacher, die eigenen Sorgen und Nöte auf Menschen anderer Kulturen zu projizieren, als sich kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen. So zeigt uns die „Armutszuwanderung“ wieder einmal die Grenzen unseres Denkens auf, das genau dort aufhört, wo unsere inneren Ängste anfangen. Wenn wir aber von einem grenzenlosen Europa wirtschaftlich profitieren wollen, so sollten wir uns auch im schrankenlosen Denken üben.